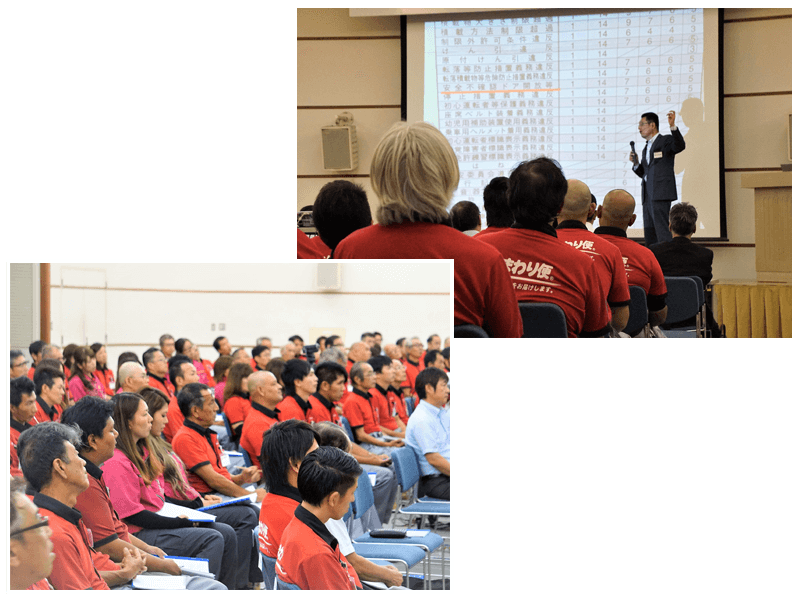

毎週火曜日に開催されています。

前週のドライバーの皆さんの運行状況を把握し、安全に関する計画や安全教育、職場の衛生管理や皆さんの健康に関することなど多岐に渡りますが、ドライバーの皆さんが安心して働くことができるように必要不可欠な会議です。

法令順守のため、年間拘束時間(3,516h以内)、連続運転(4h以内)、休息期間(連続8hまたは分割10h以上)、残業時間(80h/月以内、6ヶ月平均)、社内速度(高速80㎞/h以下、一般道法定速度以下)に重点を置いて行っています。

安全への取り組み

Gマークとは

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である公益社団法人全日本トラック協会では、トラック運送事業者の交通安全対策などへの事業所単位での取り組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所を認定する貨物自動車運送事業安全性評価事業を実施しています。

この貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)は、利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の安全性の向上に対する意識を高めるための環境整備を図るため、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する制度です。

2021年3月末現在、安全性優良事業所は26,940事業所あり、これは全事業所数の31.2%にあたります。

私たちは、ドライブレコーダーやデジタルタコグラフといったドライバーさんの安全性を高める機会の導入だけでなく、まだ一部車両ですが、衝突被害軽減ブレーキや車間追従のオートクルースなど先進安全技術を搭載した車両への置き換えを全社プロジェクトとして進めています。

運輸安全マネジメント

輸送の安全に関する基本的な方針

- 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たすとともに、安全に関する法令を遵守します。

また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させます。 - 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。

また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表します。

安全方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。

- 対面点呼を確実に実施します。

- ドライバーの健康診断の計画的な受診と個別指導を徹底します。

- 運転適性診断の受診と個別指導を徹底します。

- 運転記録証明書の取得(全員)と個別指導を徹底します。

- 日常点検の適切な実施(3ヶ月点検で初めて発見するのではなく、日常点検で発見できるようにする)と個別指導を徹底します。

- ドライバーの安全教育指導を徹底します。(貨物自動車運送事業輸送安全規則10条第1項、第6項、第7項関係)

2006年10月1日 制定/2011年9月1日 改定

株式会社マイシン 代表取締役 辻 直樹

安全への取り組み

クリックすると各記事にジャンプします。

労働安全会議・安全衛生委員会

参加者:管理部・配車担当・営業部

グループミーティング

参加者:グループ員(ドライバー5~7名)・アドバイザー(上司)

毎月1回、1時間~1時間半程度で開催されています。

各グループは配送エリアが同じドライバーさんで構成されていますので、道路上の危険個所やお客様の情報の共有がスムーズにできるようにしています。

また、商品事故撲滅への取り組みも配送品ごとに違うため、同じ商品を扱うドライバーさんが個々で持っている知識を他の方と共有することで、より安全に商品を運ぶことができます。

他に、朝礼練習や指導監督12項目の実施を行います。PDCAサイクル(計画・実行・チェック・改善)を用いることでらせん状にプロセスが改善し、会議で知り得た知識を実行し、良い習慣に導くことで事故のない配送を目指します。

リーダー会

参加者:各グループのリーダー・サブリーダー・アドバイザー陣

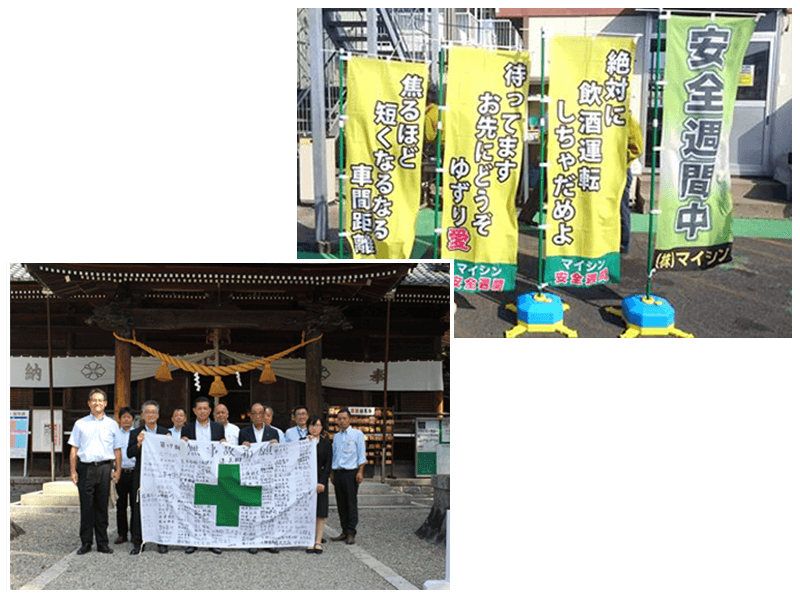

安全週間

参加者:全社員

コンテスト・競技会出場

参加者:参加希望ドライバー・管理部

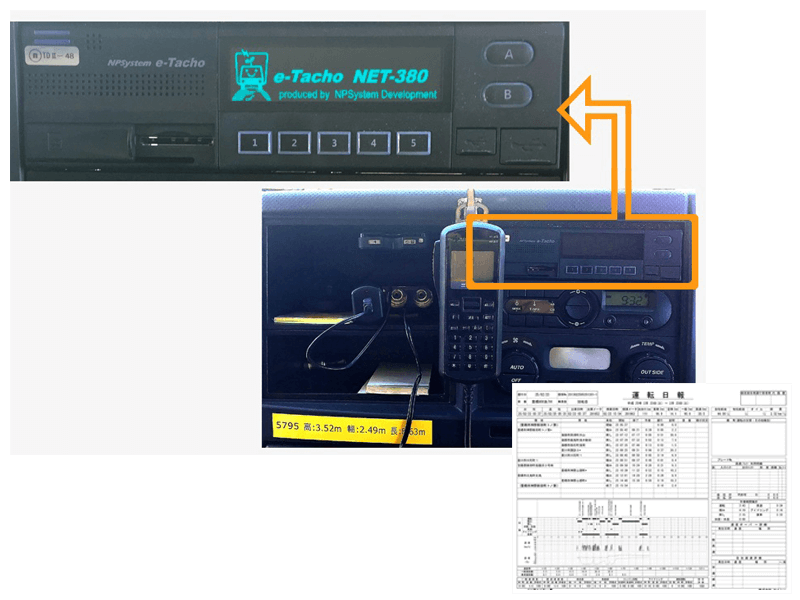

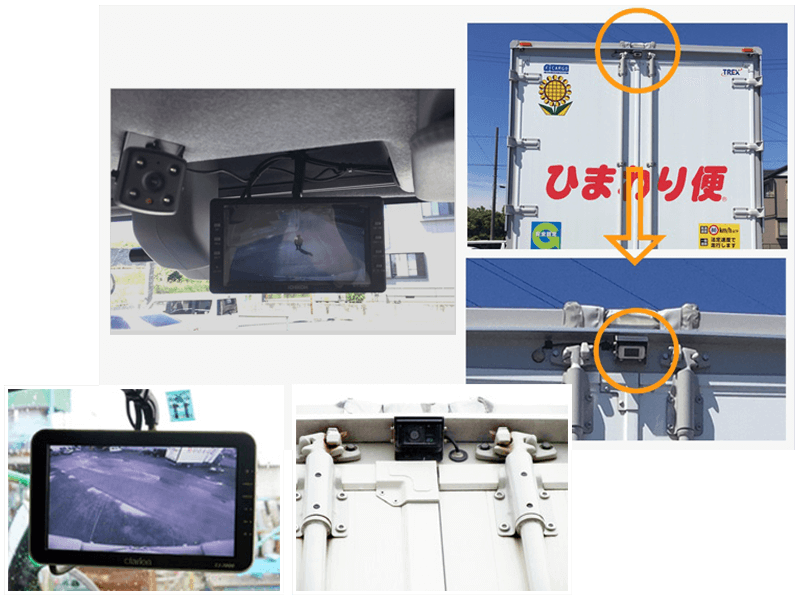

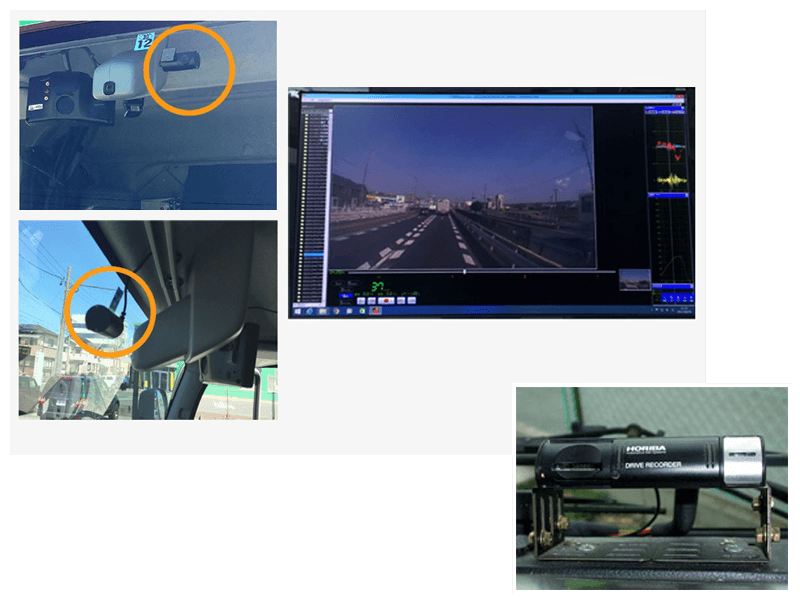

安全配慮機器(全車輌装備!)

デジタルタコグラフ(デジタル式運行記録計)

バックアイカメラ

ドライブレコーダー

IP無線(GPS搭載)

外部講師講習

参加者:全社員

安全御祈祷・納車時御祈祷

参加者:ミドリ十字・トラック

対面点呼

参加者:全乗務員・運行管理者・運行管理補助者

運転者適正診断

参加者:全乗務員

全ドライバーが運転者適性診断を受診しています。

反応動作の速さや運転中の注意配分など、ご自身の運転の特性を知ることができます。また、指導者によるアドバイスを受けて頂くことで、より安全への意識が高まります。

他にもさまざまなイベントへの参加や自社での取り組みがあります!

タイヤ研修会

事故防止のため、空気圧の点検方法やタイヤチェーンの付け方など、時と場合に応じたタイヤの知識を深める研修を実施しています。

新人対象リフト作業研修

新入社員さんとフォークリフト作業に不安のある方を対象に、研修を実施しています。実技はもちろん、座学による講義も行い、フォークリフトの特性を知ることができるので、初めて運送業界に入る方でも基礎的な知識を身に付けることができます。→教育方針をご覧ください。

47期 安全スローガン/年間・月間目標

年間目標

| 安全目標 | 取り組み内容 |

|---|---|

|

|

月間目標

| 期間 | 安全目標 | 取り組み内容 |

|---|---|---|

| 9月 (安全週間) |

指差呼称確認強化月間 |

|

| 10月 | 危険予知トレーニング強化月間 |

|

| 11月 | 後退事故防止月間 |

|

| 12月 (安全週間) |

モーニング事故 ゼロ月間 |

|

| 1月 | 健康管理重点月間(飲酒運転防止) |

|

| 2月 | 雪道・凍結道路事故防止月間 |

|

| 3月 | ながら・漫然運転防止月間 |

|

| 4月 (安全週間) |

交通弱者保護月間 |

|

| 5月 | 熱中症予防月間 |

|

| 6月 | 居眠り運転防止月間 |

|

| 7月 (安全週間) |

交差点事故防止月間 |

|

| 8月 | 車間距離保持月間 |

|

指導監督12項目

| 期間 | 教育項目 |

|---|---|

| 9月 | 運転者の運転適性に応じた安全運転 |

| 10月 | 交通事故に関わる運転者の生理的および心理的要因およびこれらへの対処方法 |

| 11月 | 健康管理の重要性 |

| 12月 | 運転支援装置を備えるトラックの適切な運転方法 |

| 1月 | トラックを運転する場合の心構え |

| 2月 | トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 |

| 3月 | トラックの構造上の特性 |

| 4月 | 貨物の正しい積載方法 |

| 5月 | 過積載の危険性 |

| 6月 | 危険物を運搬する場合に留意すべき事項 |

| 7月 | 適切な運行の経路及び該当経路における道路及び交通の状況 |

| 8月 | 危険の予測及び回避並びに緊急時における対処方法 |

指導監督12項目とは、平成13年8月20日に国土交通省が告示した、「貨物自動車運送事業者が貨物自動車の運転者に対して行う指導・監督の指針」に基づきトラックの運行の安全を確保するために行う教育のことです。

輸送品質向上こそが社員皆さんの生活を守り、他社との差別化と会社の繁栄に繋がります。